2023.04

海の恵みと生きる 養殖産業革新

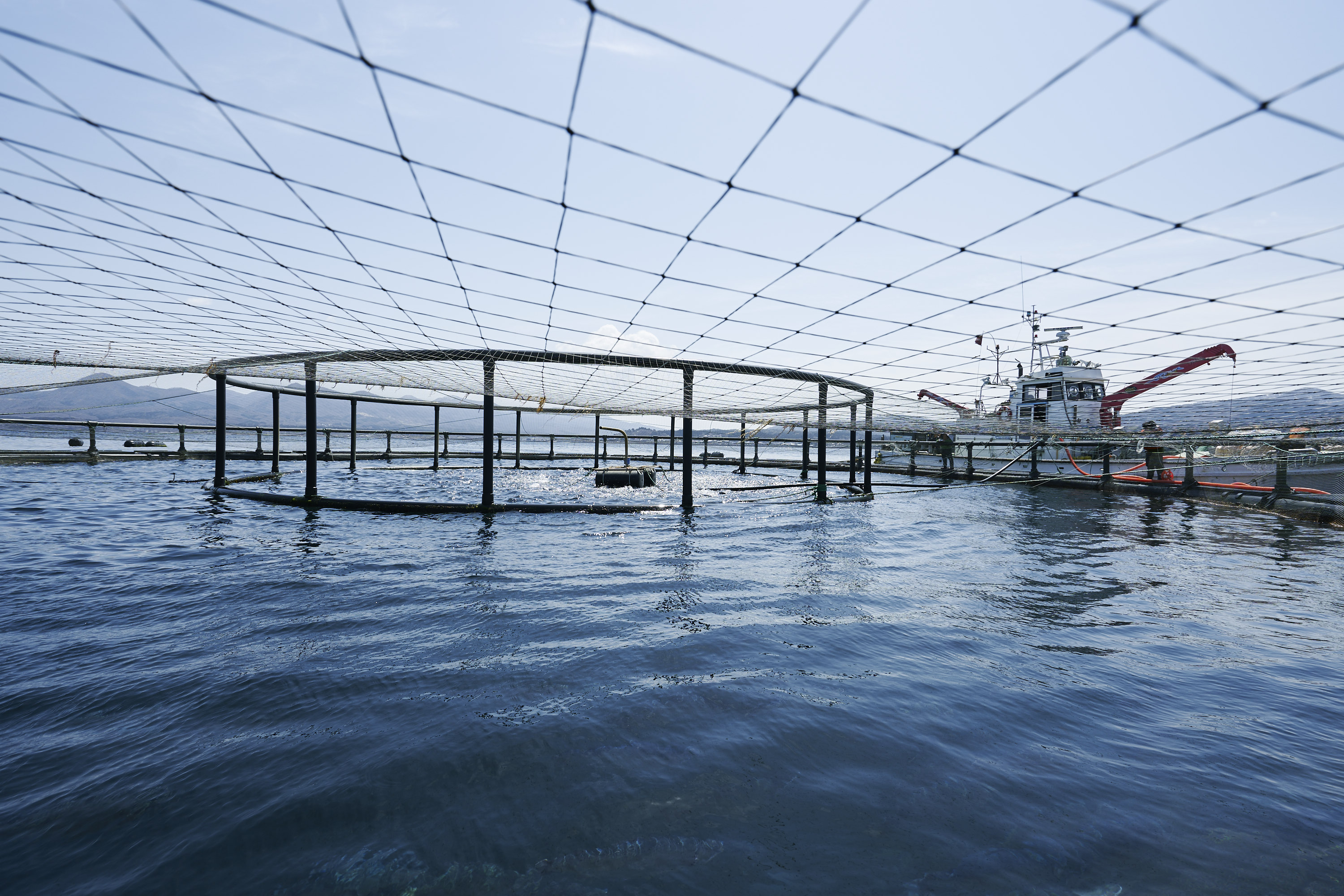

「サーモン」は今や人気の寿司ネタ、刺身として世界中で食されている。サーモントラウト(養殖ニジマス)の生産で国内有数の規模を誇るのが、日本サーモンファーム株式会社(深浦町)だ。深浦町と今別町の中間養殖場・海面養殖場で育てられた、安心・安全で高品質の「青森サーモン」は、国内のみならず、多くの海外の食卓にも届けられている。

今回は、同社の成長同様に、グループ会社のアルバイトからスタートし、現在、代表取締役社長となった鈴木宏介氏にサーモン養殖に対する熱意と将来のビジョンについて伺った。

鈴木 宏介

すずき・こうすけ:千葉県勝浦市出身、東京水産大学(現東京海洋大学)卒。株式会社オカムラ食品工業に入社、デンマーク、ベトナム等海外事業にてサーモン養殖、加工、飲食業に携わる。2016年より青森県にてトラウトサーモン事業起ち上げに参加。2017年日本サーモンファーム株式会社設立、取締役就任。2020年より代表取締役社長就任。

――なぜサーモン養殖事業を?

私たちのサーモン養殖事業の始まりは、グループ会社である株式会社オカムラ食品工業(青森市)が、2005年にデンマークのサーモントラウト養殖業者を買収し、生食用サーモンの生産のノウハウを獲得したことにあります。

デンマークでの養殖事業の経験から、青森県の環境は北欧と非常に似ているため、サーモンの育成が可能だと考えました。青森県は、世界遺産白神山地から流れ出る清らかな淡水、速い潮の流れを有する津軽海峡や日本海など自然が豊かであり、日本ならではの高品質なサーモンの育成が期待されました。

2014年に深浦町と弘前大学地域戦略研究所(旧、食料科学研究所)、オカムラ食品工業の3者による産学官連携でサーモン養殖実証事業が開始されました。2017年に深浦町で初の水揚げを、続いて今別町でも翌年に水揚げを実現できました。そして、さらなる品質の向上と安定供給を目指し、日本サーモンファーム株式会社を設立しました。

私たちは、「海の恵みを絶やすことなく世界中の人々に届け続ける。」をミッションに今後も伸長する世界の水産物需要を支えるための持続可能な生産技術を確立し、世界中で日本の美味しい魚が食べられるよう取り組んでいます。

偶然、デンマークで出会う

――鈴木社長のこれまでの経歴を教えてください

千葉県勝浦市出身で、漁師である父の背中を見て育ちました。子どもの頃から海が身近にあり、自然と東京水産大学(現、東京海洋大学)に進学し、ずっと水産に関わってきました。大学卒業を控え、周りをみるとサラリーマンや公務員を目指す人が多かったのですが、私は漠然と水産に関わる仕事をしたいと考えていました。当時、漁獲量も漁師の数も減少傾向にあり、自分にとって水産業の停滞が身近な問題であると初めて意識しました。

在学中に「世界の水産現場を知りたい」と思い立ち、デンマークに渡りました。現地のサーモン養殖会社でアルバイトをしていた時、偶然に出会った方がオカムラ食品工業の代表取締役である岡村恒一です。日本人がデンマークで商売をしていることに驚き、おもしろい人だというのが、岡村の最初の印象でした。

そして、色々な話を聞いているうちに、世界のマーケットを視野に入れ、先進的な考えを持って商売に向き合う、その世界観に魅了されていきました。この岡村との出会いが契機となり、運良くオカムラ食品工業の社員になりました。今振り返ってもこんな偶然があるのかと不思議に思います。出会えたことに本当に感謝しています。

生産性の高さと海外需要の拡大 サーモン養殖の可能性

――海外事業で経験を積まれたそうですね

入社してからは、オカムラ食品工業が買収したデンマークのサーモントラウト養殖会社で養殖と加工・製造の仕事に関わりました。デンマークの養殖場で働いているときに気づいたことがあります。それは、日本より勤務時間が短いのに所得が高いことです。休暇を日本より多く取ることができ、給料ももらっています。所得が高いのは、決してデンマーク人の能力が桁外れに高いからではなく、一人当たりの生産効率の高さにあると気づきました。

養殖の仕組みをシステム化、大規模化することで生産性を向上させていたのです。要は生産効率を高めることにより収益性が向上し、従業員の所得向上と労働力の確保にもつなげているのです。

その後、ベトナムの協力工場でサーモン加工の品質管理に携わりました。また、日本食レストラン「Tokyo deli」を展開する、現地法人との合弁会社を立ち上げる経験もさせてもらいました。当時、ベトナムでは日本食がブームになっていて、中でも一番人気の食材はサーモンでした。ベトナムのみならず、タイやシンガポールなど、旅行や出張で訪れた東南アジア全域でサーモン需要が拡大していくのを目の当たりにしました。

多種多様な海産物の中でもサーモンは今後需要が伸び、将来性があると感じました。異国の地でトライ&エラーを重ね、仕事に打ち込むことができた経験が今に活きていると思います。